秋日的微风,在黄浦江畔总是带着一丝清冷,一如此刻中国足球选帅的大戏,即便锣鼓喧天,也难掩其背后那份熟悉的凉意。九月五日,足协一纸公告,宣告了新一轮国家队主教练选聘工作的正式开启,报名截止日定在二十日,日程之紧凑,仿佛在急切地追赶一个我们似乎永远也追不上的时间节点。这并非我们第一次站在这样的十字路口,二十载春秋,目睹了多少次“重新出发”的宣言,又有多少次在现实面前折戟沉沙。每一次的选帅,都像是一场精心编排的剧目,主角登场,万众瞩目,然后,故事总在重复的章节中走向下一个未知的悬念。

细读足协的洋洋洒洒,字里行间透露出的,是某种既清晰又模糊的指引。其中,最为引人瞩目的一条,便是对年龄的限制:“原则上60周岁以下”,同时“国籍不限,须全职工作”。尽管放宽了国籍限制,但从各方渠道所反馈出的信息来看,决策层的心思显然更倾向于那些来自欧美,且年龄符合的外籍教练。这并非空穴来风,而是对过去几年尝试的回溯与反思。经历了从“土帅”到“世界级名帅”,再到“熟悉亚洲足球”的兜兜转转,如今的目光再次聚焦于欧洲大陆,这背后的逻辑,或许是对现代足球发展趋势的一种无奈又坚定的追随——毕竟,无论是战术理念、球员培养,还是管理模式,欧陆始终是世界足球的灯塔。然而,“国籍不限”的表述,更多时候更像是一种姿态,而非真正意义上的开放选项。毕竟,在全球范围内,真正能符合足协期待的非欧美教练,掰着指头数,也寥寥无几。

值得玩味的是,本次选帅对候选人的技战术理念提出了明确要求:“深刻把握现代高水平比赛技战术特点、竞争态势和发展趋势,秉持积极主动的比赛理念和技战术风格。”这几乎是现代足球教练的标配描述,但放在国足语境下,便有了更深一层的含义。它像是一面镜子,映照出我们对过去某些保守、被动打法的厌倦,以及对突破固有模式的渴望。在我的职业生涯中,曾几何时,我们过于执着于所谓的“身体对抗”和“精神属性”,却忽略了足球作为一项集体艺术的精髓——战术的创新与流畅的配合。如今,足协强调“积极主动”,这无疑是对当代足球压迫式、高强度节奏的一种呼应,但关键在于,这样的理念,能否真正从纸面走进绿茵场,生根发芽?

而更具颠覆性的变化,在于本次选帅不再执着于候选人“熟悉亚洲足球和中国足球”的传统要求。这一调整,无疑是拓宽了选帅视野,但也同时暗示着,过去的经验或许已不再被视为成功的必要条件,甚至可能被视为一种负担。以往,我们总认为,一位了解亚洲球队特点、深谙中国足球文化和国情的外教,能够更快地融入、更有效地执教。然而,历史反复证明,即便里皮这样的世界级教头,最终也未能逃脱“水土不服”的宿命。或许,决策者们终于意识到,真正的足球智慧,是超越地域和文化的,与其寻求那些已经被“同化”的熟悉面孔,不如引入一股全新、不受羁绊的思维,以“旁观者清”的姿态,来解开中国足球这个死结。这是一种破釜沉舟的姿态,也是一种对过往路径的彻底告别,但其中蕴含的风险,同样不容小觑。一个全然陌生的面孔,如何迅速理解并驾驭一支有着复杂历史和独特球员心理的球队,本身就是一场豪赌。

当然,说到本土教练,这始终是一个绕不开也充满争议的话题。文章中提及了于根伟、邵佳一、李国旭等在中超联赛中表现不俗的佼佼者。尤其是于指导,带领津门虎在资源受限的情况下稳居中上游,其执教能力和临场指挥艺术,有目共睹。连续两次荣膺“金帅奖”,足见其在国内教练群体中的地位。外界不乏支持其执教国足的声音,这背后是对本土力量崛起的期盼。然而,即便是于指导本人,也对执教国足的重任有着清醒的认知。他曾坦言,国足主帅所面临的压力,远超俱乐部层面。这不仅仅是赛场上的胜负,更是亿万球迷的期待、媒体的聚光灯、以及整个足球生态的复杂博弈。郑智、陈涛这些曾作为国足教练组一员的年轻才俊,同样被认为羽翼未丰,尚无法独当一面。这并非否定他们的才华,而是深刻反映出,中国足球国家队主帅这个位置,需要的是一种经过国际大赛淬炼、能够驾驭超强压力的综合能力,而这正是我们本土教练普遍缺乏的“最后一公里”。缺乏在国际足联、洲际足联主办的国家队正式赛事决赛阶段的主教练经历,或是欧洲、亚洲高水平联赛的主教练履历,使得他们即便在国内联赛取得成功,也难以跨越那道横亘在“俱乐部优秀教练”与“国家队领军人”之间的鸿沟。

说到底,中国足球已经彻底告别了曾经的“金元时代”。回想当年,一掷千金请来里皮这样的世界名帅,是何等的豪气与底气。然而,那段看似繁荣的光景,最终却证明是虚假的泡沫。如今,足协选帅,性价比无疑将成为一个重要的考量因素。这意味着,我们不大可能再看到动辄千万欧元的世界级教头降临。教练的薪资、团队组建的费用,都将被置于一个更为理性、更为节俭的框架之下。这既是现实所迫,也未尝不是一种回归本源的契机。在有限的预算内,如何寻找到一位既有能力、有经验,又能与中国足球现状相匹配,且愿意接受挑战的教练,无疑是对足协智慧的考验。这不仅要求足协具备精准的眼光,更要求他们能够描绘出一个清晰且可实现的蓝图,以吸引那些真正为足球理想而非巨额薪酬而来的“实干家”。

摆在足协面前的,除了选帅本身的复杂性,还有迫在眉睫的时间压力。十月,国足便要组织新一期集训,并计划参加两场国际热身赛。这意味着,从报名截止到正式集训,留给新帅确定、磨合团队、初步了解球员的时间,短到令人咋舌。这不禁让人想起过去几年中,因各种原因导致的“临时抱佛脚”式运作,其后果往往是准备不足、战术紊乱,最终在关键比赛中付出代价。如果最终人选无法在短期内敲定,那么启用代理教练带队参加十月热身赛,似乎也成为了一个不得不考虑的选项。这无疑会给本就摇摆不定的国家队带来更多的不确定性,也进一步压缩了新任主帅与球队磨合的宝贵时间。效率与稳妥,在此刻形成了激烈的冲突,足协的技术部门和专家组,面临着前所未有的压力。

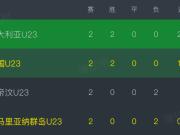

无论最终谁接过这根沉重的教鞭,他要面对的第一道关卡,便是2027年沙特亚洲杯。听起来遥远,但距离今天,已不足五百个日夜。亚洲杯,这个中国足球的“魔咒”之地,我们曾无数次铩羽而归。对于新帅而言,这既是一场考验其战术布局和临场指挥能力的试金石,更是其能否在中国足球立足的生死之战。若能在这场区域性的盛事中取得突破,那么他将有机会肩负起更宏伟的使命——带领国足冲击2030年世界杯。这无疑是一个充满诱惑又极其艰巨的挑战。世界杯,那是无数中国球迷魂牵梦绕的最高舞台,自2002年之后,我们再未曾踏足。这不仅仅是一届赛事,更是一个国家足球水平的终极体现。从亚洲杯到世界杯,这条路漫漫修远,荆棘遍布,它不仅需要教练的智慧和勇气,更需要整个中国足球生态系统从青训到联赛的全面协同与提升。

全球选帅的背后,是对重振中国足球的渴望与期待。这是一种周而复始的轮回,每一次的起点,都伴随着相似的豪言壮语和似曾相识的复杂情绪。二十年的记者生涯,我见证了太多的希望与失望交织。中国足球,这艘巨轮,在波涛汹涌的海面上航行,每一次的掌舵者更替,都牵动着无数人的心弦。它不仅仅是竞技层面的胜负,更承载着国民的情感寄托。这一次,在告别金元泡沫、回归理性之后,我们究竟能否找到那位真正能够引领国足走出泥沼、驶向光明彼岸的灯塔?所有的目光都聚焦于足协,聚焦于即将揭晓的答案。期待这不再是又一个匆忙的开始,而是真正意义上,为中国足球带来变革的契机。